Programmreihe dienstags, mittwochs und donnerstags (18 Uhr)

Geschichtlich und künstlerisch bedeutende Filme zeigt diese feste Programmreihe: Dienstags, mittwochs, donnerstags, in einer Wiederholungsvorstellung samstags sowie einer monatlichen Stummfilmvorführung freitags lassen sich bekannte Meisterwerke oder fast vergessene Raritäten und Schätze (wieder)entdecken – mit Einführungen unserer Mitarbeiter und Kooperationspartner.

Geschichtlich und künstlerisch bedeutende Filme zeigt diese feste Programmreihe: Dienstags, mittwochs, donnerstags, in einer Wiederholungsvorstellung samstags sowie einer monatlichen Stummfilmvorführung freitags lassen sich bekannte Meisterwerke oder fast vergessene Raritäten und Schätze (wieder)entdecken – mit Einführungen unserer Mitarbeiter und Kooperationspartner.

Kinotermine im Juni

Di 2.6. 18.00 Uhr I Sa 6.6. 18.00 Uhr

MIRACOLO A MILANO Das Wunder von Mailand

IT 1951, R: Vittorio De Sica,

Da: Francesco Molisano, Emma Grammatica, 100 min DF

Mit MIRACOLA A MILANO (Das Wunder von Mailand, 1952) drehte Vittorio de Sica einen vielfach ausgezeichneten Klassiker, dessen märchenhafte Züge als formale Abkehr und Überwindung des italienischen Neorealismus gedeutet wurden und der stilbildend auf viele Regisseure wirkte, darunter auch Steven Spielberg. Nach einer literarischen Vorlage von Cesare Zavattini erzählt er die Geschichte des guten Menschen Totò, der, in einem Waisenhaus aufgewachsen, den Bewohnern einer Armensiedlung in Mailand durch Optimismus, Freundlichkeit und Zauberkraft einen Ausweg aus der Trostlosigkeit des Lebens schenkt. Die human-utopische Botschaft wurde seinerzeit als wahlweise dem Katholizismus oder dem Kommunismus nahestehend verstanden.

Mit MIRACOLA A MILANO (Das Wunder von Mailand, 1952) drehte Vittorio de Sica einen vielfach ausgezeichneten Klassiker, dessen märchenhafte Züge als formale Abkehr und Überwindung des italienischen Neorealismus gedeutet wurden und der stilbildend auf viele Regisseure wirkte, darunter auch Steven Spielberg. Nach einer literarischen Vorlage von Cesare Zavattini erzählt er die Geschichte des guten Menschen Totò, der, in einem Waisenhaus aufgewachsen, den Bewohnern einer Armensiedlung in Mailand durch Optimismus, Freundlichkeit und Zauberkraft einen Ausweg aus der Trostlosigkeit des Lebens schenkt. Die human-utopische Botschaft wurde seinerzeit als wahlweise dem Katholizismus oder dem Kommunismus nahestehend verstanden.

Mi 3.6. 18.00 Uhr

SILKWOOD

USA 1983, R: Mike Nichols

Da: Meryl Streep, Kurt Russell, Cher, 131 min OmU

Einführung: Beate Dannhorn

Nachdem sich die Unfälle in einer Plutoniumaufbereitungsanlage häufen, beginnt die Chemikerin Karen Silkwood (Meryl Streep) nach den Ursachen zu forschen. Sie engagiert sich in der Gewerkschaft und setzt ihre Recherchen trotz zahlreicher Gefährdungen und Rückschläge in ihrem Privatleben unermüdlich fort. Doch kurz bevor sie das Beweismaterial an die Presse übergeben kann, kommt sie unter mysteriösen und bis heute ungeklärten Umständen bei einem Unfall ums Leben. Basierend auf einer wahren Geschichte, gestaltete Mike Nichols mit SILKWOOD (1983) das einfühlsame, meisterlich gespielte Porträt einer Frau, die sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst wird.

Nachdem sich die Unfälle in einer Plutoniumaufbereitungsanlage häufen, beginnt die Chemikerin Karen Silkwood (Meryl Streep) nach den Ursachen zu forschen. Sie engagiert sich in der Gewerkschaft und setzt ihre Recherchen trotz zahlreicher Gefährdungen und Rückschläge in ihrem Privatleben unermüdlich fort. Doch kurz bevor sie das Beweismaterial an die Presse übergeben kann, kommt sie unter mysteriösen und bis heute ungeklärten Umständen bei einem Unfall ums Leben. Basierend auf einer wahren Geschichte, gestaltete Mike Nichols mit SILKWOOD (1983) das einfühlsame, meisterlich gespielte Porträt einer Frau, die sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst wird.

Do 4.6. 18.00 Uhr

BODY AND SOUL Jagd nach Millionen

USA 1947, R: Robert Rossen,

Da: John Garfield, Lilli Palmer, 104 min OF,

Einführung: Leigh Preissler

Robert Rossen gelang mit seinem Debütfilm BODY AND SOUL (Jagd nach Millionen, 1947), der im Titel auf die berühmte Jazz-Ballade verweist, die auch im Soundtrack zu hören ist, eine interessante Variante des amerikanischen Film noir. Zugleich gilt er als erster bedeutender Boxfilm, nicht zuletzt dank der grandiosen Kampfszenen unter der Kameraführung von James Wong Howe, die auch Martin Scorsese für dessen Boxfilm Raging Bull beeinflussten. Geschildert wird der von seinem Freund und seiner Braut Peg (Lilli Palmer) geförderte Aufstieg des Boxers Charlie Davis (John Garfield) zum Profi. Doch seine zunächst vielversprechende Karriere nimmt ein plötzliches Ende, als er zu einem manipulierten Scheinkampf antreten soll.

Robert Rossen gelang mit seinem Debütfilm BODY AND SOUL (Jagd nach Millionen, 1947), der im Titel auf die berühmte Jazz-Ballade verweist, die auch im Soundtrack zu hören ist, eine interessante Variante des amerikanischen Film noir. Zugleich gilt er als erster bedeutender Boxfilm, nicht zuletzt dank der grandiosen Kampfszenen unter der Kameraführung von James Wong Howe, die auch Martin Scorsese für dessen Boxfilm Raging Bull beeinflussten. Geschildert wird der von seinem Freund und seiner Braut Peg (Lilli Palmer) geförderte Aufstieg des Boxers Charlie Davis (John Garfield) zum Profi. Doch seine zunächst vielversprechende Karriere nimmt ein plötzliches Ende, als er zu einem manipulierten Scheinkampf antreten soll.

Di 9.6. 18.00 Uhr

HERZ AUS GLAS

BRD 1976, R: Werner Herzog

Da: Josef Bierbichler, Stefan Güttler, 97 min

Mit Herz aus Glas (1976) drehte Werner Herzog einen in jeder Hinsicht magischen Film voll suggestiver Schönheit – beruhend auf der Geschichte des legendären bayerischen Weissagers Mühlhiasl. Ein Dorf verfällt in Verwirrung und Wahnsinn, als ein Glasbläsermeister, der allein das Geheimnis der Rubinglasherstellung hütete, stirbt. In der Not wird der in den Bergen lebende Hellseher Hias (Josef Bierbichler) herbeigerufen, dessen Prophezeiungen die Tragödien des 20. Jahrhunderts vorausdeuten. Irritierende Zeitverschiebungen, eine fast schon kultische Bildsprache, visionäre Bilderfolgen zur Musik Popol Vuhs und die, Herzog zufolge, unter Hypnose spielenden Darsteller schaffen eine einzigartige, entrückte und metaphysische Atmosphäre.

Mit Herz aus Glas (1976) drehte Werner Herzog einen in jeder Hinsicht magischen Film voll suggestiver Schönheit – beruhend auf der Geschichte des legendären bayerischen Weissagers Mühlhiasl. Ein Dorf verfällt in Verwirrung und Wahnsinn, als ein Glasbläsermeister, der allein das Geheimnis der Rubinglasherstellung hütete, stirbt. In der Not wird der in den Bergen lebende Hellseher Hias (Josef Bierbichler) herbeigerufen, dessen Prophezeiungen die Tragödien des 20. Jahrhunderts vorausdeuten. Irritierende Zeitverschiebungen, eine fast schon kultische Bildsprache, visionäre Bilderfolgen zur Musik Popol Vuhs und die, Herzog zufolge, unter Hypnose spielenden Darsteller schaffen eine einzigartige, entrückte und metaphysische Atmosphäre.

Mi 10.6. 18.00 Uhr: Bridges and Disengagements – Amos Gitai

KADOSH

Israel/FR/IT 1999, R: Amos Gitai

Da: Yaël Abecassis, Yoram Hattab, 110 min OmU

Kadosh, mit dem die Städte-Trilogie endet, spielt in Mea Shearim, dem ultra-orthodoxen Stadtteil Jerusalems, wo das Leben sich nach den Regeln und Gebräuchen der religiösen Gesetze richtet. Nachdem die Ehe von Meir und Rivka nach zehn Jahren kinderlos geblieben ist, sieht das religiöse Gesetz eine Scheidung vor. Auch in das Leben von Rivkas Schwester Malka greifen traditionelle Institutionen ein: Obwohl sie Yaakov liebt, der sich entschieden hat, außerhalb der Gemeinschaft zu leben, legt der Rabbi eine Ehe mit seinem Assistenten Yossef fest. Die beiden Schwestern gehen auf unterschiedliche Weise mit den Beschlüssen um: Rivka fügt sich der Entscheidung des Rabbis, Malka wählt den Widerstand.

Kadosh, mit dem die Städte-Trilogie endet, spielt in Mea Shearim, dem ultra-orthodoxen Stadtteil Jerusalems, wo das Leben sich nach den Regeln und Gebräuchen der religiösen Gesetze richtet. Nachdem die Ehe von Meir und Rivka nach zehn Jahren kinderlos geblieben ist, sieht das religiöse Gesetz eine Scheidung vor. Auch in das Leben von Rivkas Schwester Malka greifen traditionelle Institutionen ein: Obwohl sie Yaakov liebt, der sich entschieden hat, außerhalb der Gemeinschaft zu leben, legt der Rabbi eine Ehe mit seinem Assistenten Yossef fest. Die beiden Schwestern gehen auf unterschiedliche Weise mit den Beschlüssen um: Rivka fügt sich der Entscheidung des Rabbis, Malka wählt den Widerstand.

Do 11.6. 18.00 Uhr I Sa 13.6. 18.00 Uhr

CHINATOWN

USA 1974, R: Roman Polanski

Da: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, 131 min OF

Entstanden in der Ära des kritischen, innovativen New Hollywood, analysiert Roman Polanski in Chinatown (1974) messerscharf die Befindlichkeiten einer maroden, heuchlerischen amerikanischen Gesellschaft. Erzählt wird eine traditionelle, am Film noir orientierte Detektivgeschichte in neuer, moderner Gestalt: Privatdetektiv Jake Gittes (Jack Nicholson) wird von Evelyn Cross Mulwray (Faye Dunaway), der Frau eines Ingenieurs der örtlichen Wasserwerke, beauftragt, ihren Mann zu beschatten. Die vermeintlich harmlosen Nachforschungen bilden schon bald den Auftakt einer Reihe von Intrigen, Überraschungen und gefährlichen Wendungen. Chinatown blieb bis heute der letzte in den USA gedrehte Film von Polanski, der in einem der berühmtesten Cameos der Filmgeschichte als Gegenspieler von Jack Nicholson auftritt.

Entstanden in der Ära des kritischen, innovativen New Hollywood, analysiert Roman Polanski in Chinatown (1974) messerscharf die Befindlichkeiten einer maroden, heuchlerischen amerikanischen Gesellschaft. Erzählt wird eine traditionelle, am Film noir orientierte Detektivgeschichte in neuer, moderner Gestalt: Privatdetektiv Jake Gittes (Jack Nicholson) wird von Evelyn Cross Mulwray (Faye Dunaway), der Frau eines Ingenieurs der örtlichen Wasserwerke, beauftragt, ihren Mann zu beschatten. Die vermeintlich harmlosen Nachforschungen bilden schon bald den Auftakt einer Reihe von Intrigen, Überraschungen und gefährlichen Wendungen. Chinatown blieb bis heute der letzte in den USA gedrehte Film von Polanski, der in einem der berühmtesten Cameos der Filmgeschichte als Gegenspieler von Jack Nicholson auftritt.

Fr 12.6. 20.30 Uhr: Stadtsinfonien

BERLIN. DIE SINFONIE DER GROSSSTADT

Deutschland 1927, R: Walther Ruttmann, 65 min

Klavierbegleitung: Ulrich Rügner, Einführung: Franziska Bollerey

Die Flutbewegung einer Wasseroberfläche mutiert zu abstrakten Formelementen, aus denen sich in rasantem Tempo der eigendynamische Strom des Lebens und Treibens der Großstadt formt: Mit diesen Bildsequenzen eröffnet Walther Ruttmann BERLIN. DIE SINFONIE DER GROSSSTADT (1927). Angetrieben von der sich städtebaulich verändernden Szenerie des 20. Jahrhunderts, gezeichnet von Wachstum und Beschleunigung der Technik, insbesondere der Transport- und Kommunikationsmittel, widmet sich der Film einer modern werdenden Stadt mit ihren öffentlichen Schauplätzen und Menschenmassen als Sujet. Der Euphorie auslösenden, faszinierenden urbanen Bewegungsvielfalt folgend, verlässt die Kamera die kulissenhaften Studiobauten, entdeckt und dokumentiert eine neue visuelle und akustische Welt der Straßen als Tatsachenfixierung. Ihre ungestellten oder rekonstruierten Bilder wirken in der Folge wie zufällig aneinandergeklebte und ungeordnete Episoden, die in der flutenden Assoziation zeitliche und räumliche Porträts des turbulenten Stadtgeschehens erstellen. Durch die Gleichartigkeit und Wiederkehr regelhafter Erscheinungen, inhaltlicher und formaler Analogien lässt sich in jedem Bild, jeder Szene ein optischer Rhythmus entdecken, der einen „Klang” der Bilder (Hans Richter), einer Melodie vergleichbar, produziert. Die Melodie vereint und strukturiert im sinfonischen Rhythmus das Nebeneinander von urbanen Impressionen, Tempo und Dynamik zu keiner hörbaren, dafür aber visuellen Stadtsinfonie.

Die Flutbewegung einer Wasseroberfläche mutiert zu abstrakten Formelementen, aus denen sich in rasantem Tempo der eigendynamische Strom des Lebens und Treibens der Großstadt formt: Mit diesen Bildsequenzen eröffnet Walther Ruttmann BERLIN. DIE SINFONIE DER GROSSSTADT (1927). Angetrieben von der sich städtebaulich verändernden Szenerie des 20. Jahrhunderts, gezeichnet von Wachstum und Beschleunigung der Technik, insbesondere der Transport- und Kommunikationsmittel, widmet sich der Film einer modern werdenden Stadt mit ihren öffentlichen Schauplätzen und Menschenmassen als Sujet. Der Euphorie auslösenden, faszinierenden urbanen Bewegungsvielfalt folgend, verlässt die Kamera die kulissenhaften Studiobauten, entdeckt und dokumentiert eine neue visuelle und akustische Welt der Straßen als Tatsachenfixierung. Ihre ungestellten oder rekonstruierten Bilder wirken in der Folge wie zufällig aneinandergeklebte und ungeordnete Episoden, die in der flutenden Assoziation zeitliche und räumliche Porträts des turbulenten Stadtgeschehens erstellen. Durch die Gleichartigkeit und Wiederkehr regelhafter Erscheinungen, inhaltlicher und formaler Analogien lässt sich in jedem Bild, jeder Szene ein optischer Rhythmus entdecken, der einen „Klang” der Bilder (Hans Richter), einer Melodie vergleichbar, produziert. Die Melodie vereint und strukturiert im sinfonischen Rhythmus das Nebeneinander von urbanen Impressionen, Tempo und Dynamik zu keiner hörbaren, dafür aber visuellen Stadtsinfonie.

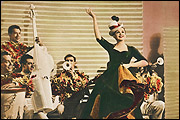

Di 16.6. 18.00 Uhr I Sa 20.6. 17.00 Uhr

A STAR IS BORN Ein neuer Stern am Himmel

USA 1954, R: George Cukor,

Da: Judy Garland, James Mason, 176 min OF, restaurierte Fassung

Das Revuegirl Esther Blodgett (Judy Garland) steigt mit Hilfe des an Alkoholproblemen leidenden Schauspielers Norman Maine (James Mason) zur gefeierten Sängerin auf, doch ihr privates Leben ist von Schicksalsschlägen geprägt. A Star is Born (Ein neuer Stern am Himmel, 1954), George Cukors Remake des gleichnamigen Films von William A. Wellman aus dem Jahr 1937, wurde 1976 unter der Regie von Frank Pierson und mit Barbra Streisand in der Hauptrolle erneut verfilmt. Cukors filmische Meisterschaft, die Musikstücke von Harold Arlen und Ira Gershwin und die Magie der Technicolor-Bilder sind einzigartig und machen A STAR IS BORN zu einem Klassiker der Filmgeschichte. Seit seiner Uraufführung nur in einer verstümmelten und von Cukor nicht autorisierten Fassung zu sehen, konnte das Werk erst 1983 wieder in der originalen Länge restauriert werden. Für sechs Oscars nominiert, wurde aber nicht einmal Judy Garlands herausragende schauspielerische Leistung ausgezeichnet, was Groucho Marx – in Anspielung auf einen berühmten Bankraub – als „the biggest robbery since Brinks“ bezeichnete.

Das Revuegirl Esther Blodgett (Judy Garland) steigt mit Hilfe des an Alkoholproblemen leidenden Schauspielers Norman Maine (James Mason) zur gefeierten Sängerin auf, doch ihr privates Leben ist von Schicksalsschlägen geprägt. A Star is Born (Ein neuer Stern am Himmel, 1954), George Cukors Remake des gleichnamigen Films von William A. Wellman aus dem Jahr 1937, wurde 1976 unter der Regie von Frank Pierson und mit Barbra Streisand in der Hauptrolle erneut verfilmt. Cukors filmische Meisterschaft, die Musikstücke von Harold Arlen und Ira Gershwin und die Magie der Technicolor-Bilder sind einzigartig und machen A STAR IS BORN zu einem Klassiker der Filmgeschichte. Seit seiner Uraufführung nur in einer verstümmelten und von Cukor nicht autorisierten Fassung zu sehen, konnte das Werk erst 1983 wieder in der originalen Länge restauriert werden. Für sechs Oscars nominiert, wurde aber nicht einmal Judy Garlands herausragende schauspielerische Leistung ausgezeichnet, was Groucho Marx – in Anspielung auf einen berühmten Bankraub – als „the biggest robbery since Brinks“ bezeichnete.

Mi 17.6.18.00 Uhr Wunschfilm freunde des deutschen filmmuseums

DIE ENDLOSE NACHT

BRD 1963, R: Will Tremper

Da: Karin Hübner, Harald Leipnitz, 86 min

Einführung: Rainer Wedekind

Als Wunschfilm der freunde des deutschen filmmuseums zeigen wir DIE ENDLOSE NACHT (1963) von Will Tremper, der zu einem der innovativsten und zugleich unbekanntesten deutschen Film der 1960er Jahre zählen dürfte, von Enno Patalas als „bundesdeutsche Bestandsaufnahme“ bezeichnet. Die Geschichte handelt von einer Nacht im Flughafen Berlin-Tempelhof, in der alle Flüge wegen dichten Nebels gestrichen werden, und die Wartezeit zu interessanten und folgenschweren Begegnungen führt. Mit beinahe dokumentarischem Gestus erzählt Trempers mit einem Filmband in Gold ausgezeichneter Film davon, wie sich in dieser Nacht die Schicksale höchst unterschiedlicher Charaktere kreuzen, und wie sich ihr Leben dadurch nachhaltig verändert. Die Schauspieler, darunter Josef Bierbichler, Mario Adorf und Hannelore Elsner, improvisierten größtenteils, die Szenen sind mit suggestiver Jazzmusik von Peter Thomas unterlegt.

Als Wunschfilm der freunde des deutschen filmmuseums zeigen wir DIE ENDLOSE NACHT (1963) von Will Tremper, der zu einem der innovativsten und zugleich unbekanntesten deutschen Film der 1960er Jahre zählen dürfte, von Enno Patalas als „bundesdeutsche Bestandsaufnahme“ bezeichnet. Die Geschichte handelt von einer Nacht im Flughafen Berlin-Tempelhof, in der alle Flüge wegen dichten Nebels gestrichen werden, und die Wartezeit zu interessanten und folgenschweren Begegnungen führt. Mit beinahe dokumentarischem Gestus erzählt Trempers mit einem Filmband in Gold ausgezeichneter Film davon, wie sich in dieser Nacht die Schicksale höchst unterschiedlicher Charaktere kreuzen, und wie sich ihr Leben dadurch nachhaltig verändert. Die Schauspieler, darunter Josef Bierbichler, Mario Adorf und Hannelore Elsner, improvisierten größtenteils, die Szenen sind mit suggestiver Jazzmusik von Peter Thomas unterlegt.

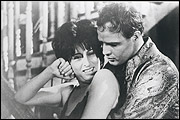

Do 18.6. 18.00 Uhr

WHEN WE WERE KINGS

USA 1996, R: Leon Gast

Dokumentarfilm, 89 min OmU,

Einführung: R. Brockschmidt

1974 kam es im afrikanischen Zaire zum „Rumble in the jungle“, dem Boxkampf zwischen den Schwergewichtlern Muhammad Ali und George Foreman. Nicht nur das Geschehen im Ring, sondern auch das Rahmenprogramm mit Konzerten von James Brown und B.B. King sowie die finanzielle Unterstützung durch den Diktator Mobutu dienten als Stoff der Legende. In WHEN WE WERE KINGS (1996), ausgezeichnet mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm, rekonstruiert Leon Gast den Kampf, lässt in Interviews unter anderem Norman Mailer und Spike Lee ihre Eindrücke schildern und durch den Soundtrack die Elektrizität der Tage von Kinshasa erahnen.

1974 kam es im afrikanischen Zaire zum „Rumble in the jungle“, dem Boxkampf zwischen den Schwergewichtlern Muhammad Ali und George Foreman. Nicht nur das Geschehen im Ring, sondern auch das Rahmenprogramm mit Konzerten von James Brown und B.B. King sowie die finanzielle Unterstützung durch den Diktator Mobutu dienten als Stoff der Legende. In WHEN WE WERE KINGS (1996), ausgezeichnet mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm, rekonstruiert Leon Gast den Kampf, lässt in Interviews unter anderem Norman Mailer und Spike Lee ihre Eindrücke schildern und durch den Soundtrack die Elektrizität der Tage von Kinshasa erahnen.

Di 23.6. 18.00 Uhr

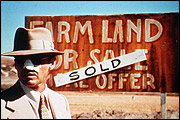

THE FUGITIVE KIND Der Mann in der Schlangenhaut

USA 1959, R: Sidney Lumet,

Da: Marlon Brando, J. Woodward, A. Magnani, 121 min OF,

Einführung: Felix Fischl

Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis kommt der Entertainer Val (Marlon Brando) durch Zufall in ein kleines Dorf am Mississippi. Dort findet er einen Job im Laden des schwerkranken und sadistischen Jabe (Victor Jory), dessen Frau (Anna Magnani), von allen nur Lady genannt, fasziniert ist von dem geheimnisvollen, jungen Neuankömmling. Sie lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein, die angesichts der Bösartigkeit und des Hasses der Dorfbewohner von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das Drehbuch zu Sidney Lumets beängstigendbeklemmendem THE FUGITIVE KIND (Der Mann in der Schlangenhaut, 1960) schrieb Tennessee Williams nach seinem eigenen Stück.

Nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis kommt der Entertainer Val (Marlon Brando) durch Zufall in ein kleines Dorf am Mississippi. Dort findet er einen Job im Laden des schwerkranken und sadistischen Jabe (Victor Jory), dessen Frau (Anna Magnani), von allen nur Lady genannt, fasziniert ist von dem geheimnisvollen, jungen Neuankömmling. Sie lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein, die angesichts der Bösartigkeit und des Hasses der Dorfbewohner von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Das Drehbuch zu Sidney Lumets beängstigendbeklemmendem THE FUGITIVE KIND (Der Mann in der Schlangenhaut, 1960) schrieb Tennessee Williams nach seinem eigenen Stück.

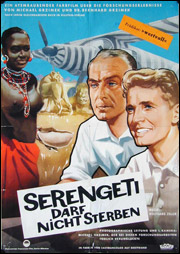

Mi 24.6. 18.00 Uhr | Sa 27.6.18.00 Uhr: Bernhard Grzimek – Zum 100. Geburtstag

SERENGETI DARF NICHT STERBEN

BRD 1959, R: Bernhard Grzimek, Dokumentarfilm

84 min DF

Einführung: Jessica Niebel und Susanne Neubronner am 24.6.

Einführung: Jessica Niebel und Susanne Neubronner am 24.6.

Begleitend zu unserer aktuellen Galerieausstellung Bernhard Grzimek – zum 100. Geburtstag und anlässlich seines 50-jährigen Uraufführungsjubiläums präsentieren wir mit SERENGETI DARF NICHT STERBEN (1959) Bernhard und Michael Grzimeks bahnbrechenden und weltweit erfolgreichen, mit einem Oscar prämierten Dokumentarfilm über die Tierwelt der Serengeti. Mit großem Engagement zeigt der Film das natürliche Ordnungssystem in der vielfältigen Tierwelt des afrikanischen Naturreservats.

Zur Ausstellungsseite

Do 25.6. 18.00 Uhr

BIG WEDNESDAY Tag der Entscheidung

USA 1978, R: John Milius

Da: Jan-Michael Vincent, William Katt, 120 min OF

BIG WEDNESDAY (Tag der Entscheidung, 1978) von John Milius ist die Geschichte der drei jungen, höchst unterschiedlichen Freunde Matt, Jack und Leroy, deren Leidenschaft zum Surfen sie verbindet. Jeder für sich erfährt die Härten und Freuden des Lebens, des Erwachsenseins und der Liebe. Besondere Bedeutung kommt dem Vietnamkrieg als einem Verlust von Unschuld zu, und die einzelnen Lebenszyklen erfahren durch die Symbolkraft der Jahreszeiten sowie der immer präsenten Wellen eine zusätzliche Verdichtung. Der Film gilt als einer der authentischsten und besten über den Surfsport, auch dank der Mitwirkung vieler Surfweltmeister.

BIG WEDNESDAY (Tag der Entscheidung, 1978) von John Milius ist die Geschichte der drei jungen, höchst unterschiedlichen Freunde Matt, Jack und Leroy, deren Leidenschaft zum Surfen sie verbindet. Jeder für sich erfährt die Härten und Freuden des Lebens, des Erwachsenseins und der Liebe. Besondere Bedeutung kommt dem Vietnamkrieg als einem Verlust von Unschuld zu, und die einzelnen Lebenszyklen erfahren durch die Symbolkraft der Jahreszeiten sowie der immer präsenten Wellen eine zusätzliche Verdichtung. Der Film gilt als einer der authentischsten und besten über den Surfsport, auch dank der Mitwirkung vieler Surfweltmeister.

Di 30.6. 18.00 Uhr

THEMROC

FR 1973, R: Claude Faraldo

Da: Michel Piccoli, Béatrice Romand, 104 min o.D.

Claude Faraldo griff in THEMROC (1973) den Geist der französischen Nach-68er-Zeit auf, sein Werk liest sich wie eine satirische Anleitung zur Errichtung einer anarchistisch-ursprünglichen Utopie. Tagein, tagaus der gleiche Weg zur Arbeit, das Gedränge in der Metro und ein öder Job – doch schließlich begehrt der Anstreicher Themroc (Michel Piccoli) auf, reißt sich die Kleider vom Leib und wirft alle Einrichtungsgegenstände aus seiner Wohnung, die er zur Höhle umfunktioniert. Sein radikales Beispiel macht Schule, und Paris löst sich aus den Fängen der menschenfeindlichen Bürgerlichkeit. Im ganzen Film wird kein einziges Wort gesprochen, und „Michel Piccolli grummelt, schreit, röhrt, grunzt, knurrt und grölt sich bewundernswert durch den sprachlosen Film“, schrieb Die Zeit.

Claude Faraldo griff in THEMROC (1973) den Geist der französischen Nach-68er-Zeit auf, sein Werk liest sich wie eine satirische Anleitung zur Errichtung einer anarchistisch-ursprünglichen Utopie. Tagein, tagaus der gleiche Weg zur Arbeit, das Gedränge in der Metro und ein öder Job – doch schließlich begehrt der Anstreicher Themroc (Michel Piccoli) auf, reißt sich die Kleider vom Leib und wirft alle Einrichtungsgegenstände aus seiner Wohnung, die er zur Höhle umfunktioniert. Sein radikales Beispiel macht Schule, und Paris löst sich aus den Fängen der menschenfeindlichen Bürgerlichkeit. Im ganzen Film wird kein einziges Wort gesprochen, und „Michel Piccolli grummelt, schreit, röhrt, grunzt, knurrt und grölt sich bewundernswert durch den sprachlosen Film“, schrieb Die Zeit.

Zur Filmreihe "KLASSIKER & RARITÄTEN"